|

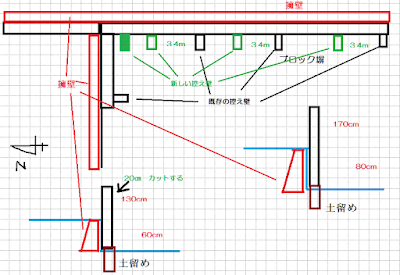

| AからA'方向を見たところ |

|

| 敷地の位置関係 |

A が自宅

B が実家

A' が建てようとしている土地

約60年前に両親が A'に住んでいた Sさん からBを購入して、以来住んでいる。購入当時は周囲は畑で、A''が細長い道路のような形状だったので、奥まった B を購入したそうだ。Bの周囲は全て桑畑だったそうだ。

しばらくして Sさん が亡くなった。子供のいなかった Sさん の土地 A'、A''、A''' は、遠縁の Fさん が相続をした。

調べてみると道路だと思っていたA''の地目は宅地であった。Fさん は、A'とA'''に借家を建て、keiの家の通行に難癖をつけ、「人が通れる幅があればいいだろう」といった言い分をしてきた。なんどか話し合いをしたが、埒があかず、keiの両親は裁判で囲繞地通行権を争うこととした。

Fさん は土地に境界線、土留め、塀を一切作らない人で、雨が降ると土が流れ込むなど問題があったので、仕方なくkeiの両親が全額を出して境界線にコンクリート壁を作っていた。

それも一杯に造ると文句を言われるので、境界線から両親の敷地内に数十㎝下がった位置に壁を作って対応していた。近年行われた地籍調査でも、Fさんは数㎝にこだわり、両親が作った境界線のコンクリートがかけて無くなっている部分を自分のものだと言い出す始末だった。

裁判では両親の訴えが認められ、A''に囲繞地通行権が認められることになった。

平成14年、実家の南側の桑畑、梅畑等が一括して宅地開発されることになった。実家に続く A を購入した。これで、道路で悩むことはなくなったが、名義が違うので実家は相変わらず囲繞地であった。

平成28年 不動産屋が訪ねてきて「A''の土地のことを聞きたい」とのことであった。FさんからA'、A''、A'''の売却を依頼され現場を見に来て、keiの実家の玄関の位置を見て、A''にはいわくがあると思ったそうだ。

これまでの経緯を話し、囲繞地通行権がある旨を話した。不動産屋は、「A’は売れても、A''は囲繞地通行権が設定されている、A'''は入口が1.8mしかなく、他に入口がないので、実家がある限り家は建てられない」のだそうだ。

価格を聞くと、非常に格安であるが、条件があり、それは「全てを一括で購入すること」であった。

まさかFさんの土地が手に入るとは思っていなかった。Fさんもうちには売りたくなかっただろうが不動産屋が説得したようだ。

自宅のローンも残っていて大変だったけど、銀行に頭を下げ、息子を保証人にして金を借りて購入することが出来た。keiの家にとっては因縁の土地だっただけに、うれしかった。ただ、周囲にコンクリートで境界をして、フェンスを作って、砂利を入れて 結構大変な出費だった。

嫁さんには迷惑をかけたな

で 長くなったけど、ガレージを建てようとしているのは、自宅から実家を挟んだ北側にあるA'の土地(黄色い四角)

駐車場に貸しているところなので、平らで、砂利が敷いてある。近くの銀行の撤退で、駐車枠が幾つか空いたので丁度いい

A'は北側には 幅員4メートルの舗装道路があり、県道に繋がっている。また、AからB、BからA'には開口部を設け、コンクリート舗装をして車の通行が出来るようになっている。Aの南側は6メートルの舗装道路

このときは 簡単に建つ って思っていた・・・ 続く

#ガレージ